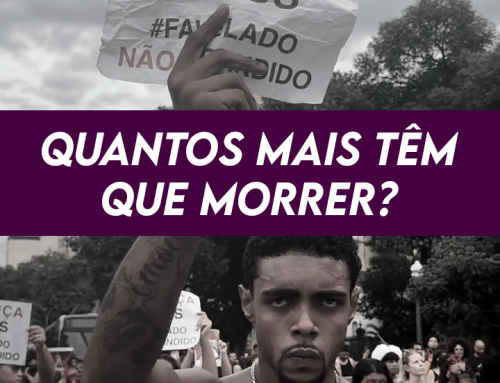

Um ano da chacina do Jacarezinho, considerada a mais letal da história do Rio

Por Monica Cunha* e Juan Leal**

Era dia 6 de maio de 2021 e os moradores da favela do Jacarezinho se preparavam para a rotina normal de uma quinta-feira: encarar as dificuldades impostas pela negação de direitos, garantir as necessidades de sobrevivência e viver mais um dia. Mas, naquela manhã, outra rotina decretaria estado de sítio e faria quase 40 mil pessoas como reféns em seus próprios lares com uma brutal operação da Polícia Civil.

O som dos helicópteros e as rajadas de tiros espalharam o terror por horas e marcaram de sangue a História do Rio de Janeiro com a maior chacina promovida pelo Estado. Invasões e destruições de casas, execuções sumárias com tiros na cabeça e golpes de facadas, corpos arrastados e manipulados, rastros de sangue pelo chão e um resultado de 28 pessoas assassinadas. Depois de 7 horas de operação, a Polícia Civil deixou seu emblema em corpos caídos e expostos pela favela.

Um ano depois dessa invasão, com a conivência do Ministério Público, o Estado permanece inerte diante da necessidade de investigação da chacina do Jacarezinho, afinal, a barbárie cometida pela Polícia Civil encontra sustentação na ideia de que, nas favelas, só tem bandido e bandido bom é bandido morto, a mesma concepção que elegeu um fascista à Presidência da República e outro ao Governo do Rio. Esse evento sangrento é uma expressão nítida e mórbida do bolsonarismo, fenômeno construído ao longo das últimas décadas e corporificado em Jair Bolsonaro e que ceifa, cotidianamente, o direito à vida dos mais pobres.

É o ódio aos pobres que mantém a lógica perversa do bolsonarismo de eliminação daqueles considerados descartáveis e improdutivos. Associada ao racismo estrutural, é a mesma lógica que justifica as inúmeras incursões policiais nas favelas e que interrompe o futuro da juventude carioca, especialmente a juventude negra. Essa juventude vítima de um sistema exploratório que não oferece oportunidades de superação da miséria tem sua vida interrompida pela violência desse mesmo sistema. A pena de morte, no Brasil, não é instituída, mas é livremente exercida pelo Estado.

A operação policial no Jacarezinho está longe de ser um ato isolado. É parte de uma política de invasão das favelas que tem produzido diversas violações dos direitos humanos. Nem mesmo a decisão do STF de restringir as operações durante a pandemia foi capaz de pôr freio a essa política. Em um ano, de abril/20 a março/21, no auge de contaminação e morte pela covid-19, a polícia realizou 434 operações e quase 800 pessoas foram mortas nas favelas do Rio de Janeiro.

Enquanto a população seguia enfrentando as dificuldades impostas pela pandemia, com altas nos preços dos alimentos, desemprego em massa e crescimento da miséria, as favelas permaneceram vivendo o dilema entre morrer de fome ou morrer de bala. Engana-se quem afirma que o Estado se faz ausente nas favelas: o Estado está presente com seu braço armado, com o terror e a repressão.

Após a chacina, o Jacarezinho foi escolhido para ser local de teste do programa “Cidade Integrada”, do Governo do Rio, com a promessa da presença de um Estado de direitos nas favelas. Na prática, o programa vem reforçando a lógica de ocupação militar sem que haja a implementação de políticas públicas que impulsionem as potências econômicas das favelas e que garantam os direitos básicos, como saúde, educação, cultura e lazer aos moradores. Nada de novo nas ruas e vielas.

É a política da polícia, sem qualquer decorrência efetiva na segurança pública. Os serviços não chegaram, os direitos continuam sendo negados e a polícia intimidando. Nesse cenário, a presença do braço armado do Estado, com as operações violentas, segue comprometendo o direito de ir e vir, prejudicando o desenvolvimento do comércio local e a frequência das crianças nas escolas, isolando a favela do asfalto. Uma cidade cada vez mais segregada por uma política que impede, à força, a integração dos espaços.

Os efeitos da chacina do Jacarezinho foram incomparavelmente mais nocivos à população do que efetivamente positivos à segurança pública. Diversas famílias foram destroçadas e desestruturadas pela perda de seus membros, pais, filhos, irmãos, com nome e sobrenome. Essa e uma realidade que se repete. As famílias já destituídas dos direitos mais essenciais lutam, diariamente, para reconstruir o presente. A perspectiva de futuro depende, antes, de sobreviver à violência cotidiana promovida pela lógica do enfrentamento. E a sobrevivência está diretamente associada à capacidade de organização coletiva desses familiares. O crescimento dos movimentos de familiares vítimas da violência do Estado tem aberto uma trincheira importante de mobilização e pressão sobre as instituições para que os casos sejam investigados e para que haja uma mudança concreta na maneira como o Poder Público atua sobre a segurança pública.

Seja com atos e barricadas nas ruas, seja com a presença em espaços de poder, essa parcela do povo diretamente afetada pela violência tem protagonizado debates e embates para além das lutas por justiça, pautando a disputa de concepção de segurança e de projeto de sociedade a partir de uma reivindicação óbvia: o direito de viver. Após 1 ano da chacina do Jacarezinho, marco da aplicação da pena de morte sumária e ilegal por parte do Estado, é preciso seguir questionando: nessa “cidade integrada”, a segurança pública é para quem?

* Monica Cunha – coordenadora do Movimento Moleque e suplente de vereadora do Rio pelo PSOL

** Juan é presidente do PSOL Carioca, estudou Ciências Sociais na UFRJ, é militante da cultura e do direito à cidade, além de babalorixá.

Foto: Mayara Donaria