Por Dani Monteiro, deputada estadual do PSOL RJ

Bandido. Desocupado. Traficante. Vagabundo. Criminoso. Gente à toa. A lista de termos nada honrosos usados para caracterizar moradores de favelas é extensa. Aos olhos de quem vive no asfalto, ameaça. Sob a mira sem dó da PM em suas operações táticas, corpos a perfurar sem culpa. Para a elite, o local de exotificação no Rock in Rio ou em documentários sobre violência no Brasil. Nesses territórios estigmatizados, os fuzis disparam sem trégua e sem considerar carteiras de trabalho, histórico escolar ou afetos de quem jaz no chão como se não fosse alguém. Com a pandemia, a Covid-19 também arrombando portas sem pedir licença, o risco tornou-se duplo. Esquivando-se dos tiros e do vírus há nomes e sobrenomes que o Estado insiste em não proteger e que a sociedade teima em não ver. A pergunta do título, portanto, não é retórica.

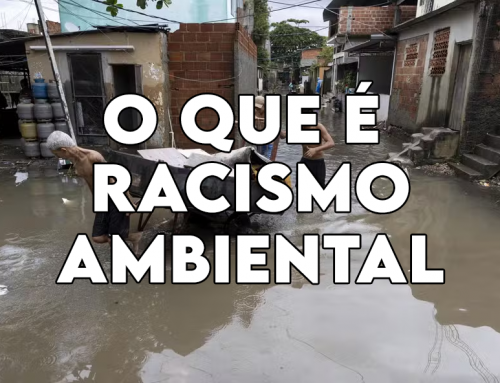

No Rio de Janeiro, cidade brasileira com maior concentração de pessoas vivendo em favelas, mais de 1,3 milhão de pessoas, segundo o IBGE, se espremem em complexos que crescem até onde a geografia alcança e a necessidade impõe. Sinuosamente, as vielas se estreitam na mesma medida em que se prolongam. E é nesse mesmo lugar onde se morre tanto pela negligência, representada pela falta de serviços básicos, como pela ação do Estado, simbolizada pela violência dos caveirões, que moradores movimentam R$ 119,8 bilhões por ano, como aponta a pesquisa “Economia das Favelas – Renda e Consumo nas Favelas Brasileiras”, desenvolvida pelos institutos Data Favela e Locomotiva. Trata-se de um volume de renda superior ao de 20 estados da Federação. Favela é local de vida, de economia pulsante, de criatividade, mesmo que o Estado ainda deva a esses territórios políticas básicas de saneamento, de educação, de estímulo à cultura e economia.

A despeito das cifras e de quem lucra e acumula capital e poder, as favelas e seus moradores seguem estereotipados. A sua representação social como lugar de carência, precariedade e perigo, muito perigo, dada desde os anos 1990, persiste. A “Cidade partida” de que nos falou Zuenir Ventura parece nunca ter estado tão esgarçada. “No asfalto” moram os que merecem paz e as atenções do Estado. Lá, por entre as lajes e vielas, recolhem-se os que não têm escolha, fadados que estão a “obedecer” a uma hierarquia instituída contra as suas vidas. O ódio de classe é proporcional ao interesse econômico e poder envolvidos, assim como o desprezo pelas vidas que lá estão segue como um signo da herança da colonização e abolição inconclusa.

Está mais do que na hora de se criar uma representação possível para as favelas que vá além do caos. É urgente que se enxerguem moradores de favelas como o que são: humanos. Gente. De carne, osso e alma, para quem crê. Para além de visões reducionistas, há multiplicidade.

Conto por experiência própria: nasci no Morro de São Carlos, no Centro, e fui uma criança como qualquer outra. Fiz amigos na vizinhança, soltei pipa, andei de bicicleta, joguei bola. Em casa, ouvi dos meus pais que era preciso estudar, com eles aprendi o que é trabalho duro e rotina árdua, na prática deles entendi sobre ética e moral. É assim para a maioria das pessoas. Era assim para o João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, uma das mais recentes vítimas fatais das ações desastradas e conjuntas das polícias Civil e Federal. Famílias nas favelas se organizam como em qualquer outra região da cidade, desde que lhes sejam dadas oportunidades, a lembrar, educação, saúde, saneamento, acesso à cultura, lazer, trabalho e segurança. São donas de casa, pedreiros, jornalistas, enfermeiras, políticos, mototaxistas, entregadores, estudantes, líderes religiosos, músicos, dançarinos e tantas outras profissões e ocupações.

Ao “mirar nas cabecinhas”, o governo, lamentavelmente, está ajudando a dizimar a sua força maior. Vítimas da violência policial, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil, diz a ONU. São 60 mil por ano. Sejamos francos, essa ação tem nome, é genocídio da juventude negra que devemos chamar. Por isso é preciso que todos se importem, porque a violência interrompe mais do que a rotina, ela embarga sonhos de crianças e faz chorar famílias inteiras. Carregamos na memória dos nossos corpos a história de violência e negligência deste estado com quem é preto e favelado. Ainda assim, ao nos colocarmos de pé, falamos sobre as propostas da vida que exigimos viver.

A população negra apresenta, não de hoje, um plano de defesa das suas vidas. Um plano de exigência, em consonância com a promessa democrática da Constituição de 88. Faz parte desse plano o pedido para que as operações táticas da polícia realizadas nas comunidades sejam reavaliadas e acrescidas de inteligência, para, no mínimo, esperar a pandemia passar. Além da bala, que já nos retirava a humanidade de modo fatal, agora há o vírus, que nos espreita fortemente pela ausência de políticas básicas.

Não aceitamos mais a desumanização como justificativa dos erros do Estado. A bem da verdade, não importa quem você pensava que vivia nas favelas. Hoje você, como parte deste Estado, também morre quando o nosso sangue preto escorre. Menos humano, menos gente é quem ignora essas vidas. Quem você pensa que é?